“NON NE PARLIAMO DI QUESTA GUERRA” recensione su Teorema – Rivista sarda di Cinema

Gennaio 21, 2019NON NE PARLIAMO DI QUESTA GUERRA

Teorema – rivista sarda di Cinema, n. 24 – 19 gennaio 2019

Recensione di Antonello Zanda

La guerra è sempre un evento traumatico, per l’individuo, per le comunità, per le istituzioni. E non c’è stato anno che il genere umano non abbia convissuto con un conflitto, con una guerra, con una tragedia umanitaria. Poi ci sono guerre vissute diversamente dalle persone perché possono essere anche molto diverse in relazione alle motivazioni che le generano e agli obiettivi che le orientano: ci sono guerre di liberazione, guerre civili, guerre imperialistiche, mondiali, locali, fredde, eccetera. La Grande Guerra, la guerra che ha occupato la memoria del primo ventennio del Novecento, è stata studiata e analizzata secondo i punti di vista più diversi. Oggi, nel 2019, non ci sono più testimoni che la abbiano combattuto, ma ci rimangono testimonianze raccolte nelle forme più diverse. Ma la raccolta delle testimonianze, bisogna dirlo francamente, è avvenuta con colpevole ritardo. Ancora oggi si ritrovano fotografie e documenti rimasti inediti e sepolti. La consapevolezza dell’importanza del documento per la stratificazione della memoria è maturata tantissimo in quest’ultimo ventennio, ma non è ancora sentita e avvertita da tutti nel modo giusto. Ancora oggi, mi capita di sentire persone infastidite dalla troppa attenzione al passato e che reclamano una maggiore attenzione al presente e al futuro e la conseguente rimozione e rottamazione. Eppure verrebbe da dire che proprio un maggiore interesse al presente e al futuro deve legarsi all’attenzione che abbiamo nei confronti del passato, anche perché il presente di oggi e il futuro di domani sono destinati a diventare passato. Credo, però, che noi dobbiamo certamente sottrarci ad un’attenzione verso il passato non misurata in relazione al presente e al futuro. Ma non si tratta solo di un mero atteggiamento utilitaristico. Uno sguardo fine a se stesso, autoreferenziale, che non sia, per esempio, finalizzato ad un orizzonte di conoscenza storica, non ha senso. Non ha senso perché manca appunto la direzione. Avere questa consapevolezza significa comprendere chi siamo in una linea di continuità che noi possiamo anche immaginare puntiforme, per cui il punto, ogni punto, non è separato e non è. al tempo stesso, identificabile con quello che gli sta accanto. Siamo dentro uno sguardo che non può distinguere più, in modo netto, la storia temporale da quella spaziale, se non per esigenze metodologiche.

Per restare alla Grande Guerra, in questi ultimi anni, nel contesto delle mille celebrazioni del centenario di un conflitto che ha impegnato cinque anni del secolo scorso, si è fatto di tutto e di più. Guardando all’ambito cinematografico c’è da perdere la testa e la filmografia è imponente: il migliaio di film sulla prima guerra mondiale prodotti in questi cento anni «hanno contribuito a costruire il visibile dell’immane tragedia. Pur in diverse modalità e funzioni, il cinema ha determinato figure stabili, simbologie, cliché, diventati nel tempo parte dell’immaginario bellico»[1].

Tuttavia ci sono pochi film che affrontano aspetti particolari e non generalisti della guerra, non solo della prima guerra mondiale, ma di ogni guerra. L’ultimo film realizzato dal regista e sceneggiatore Fredo Valla[2], Non ne parliamo di questa guerra[3], centra lo sguardo su un aspetto per lo più ignorato dal cinema documentario: i disertori, i ribelli, gli ammutinati e i processi con le relative condanne, non solo carcere, ma anche fucilazioni sommarie che segnano la Grande Guerra che ha interessato l’Italia tra il 1915 e il 1918. Il film di Valla è un documentario complesso, che cucina filmati d’archivio (provenienti dalla Cineteca del Friuli e dall’Istituto Luce), anche rari, con documenti originali appositamente sottolineati nelle parti essenziali, interviste ad esperti, artisti e storici, i quali mettono in discussione quelle versioni ufficiali che tendono a mitizzare e fossilizzare l’italiano sullo stereotipo dell’eroe audace, coraggioso, intrepido, indifferente alla morte e, quindi, anche alla vita. Il filo narrativo è, però, tenuto insieme da un concerto che due artisti, un chitarrista e una cantante, stanno organizzando riprendendo il repertorio della canzone popolare e tradizionale che ha raccontato la guerra. Su questo tornerò più avanti. Il film focalizza l’attenzione sul codice militare e sulla normativa che disciplinava il comportamento dei militari in guerra, davanti al nemico e anche lontano dal fronte.

Tuttavia ci sono pochi film che affrontano aspetti particolari e non generalisti della guerra, non solo della prima guerra mondiale, ma di ogni guerra. L’ultimo film realizzato dal regista e sceneggiatore Fredo Valla[2], Non ne parliamo di questa guerra[3], centra lo sguardo su un aspetto per lo più ignorato dal cinema documentario: i disertori, i ribelli, gli ammutinati e i processi con le relative condanne, non solo carcere, ma anche fucilazioni sommarie che segnano la Grande Guerra che ha interessato l’Italia tra il 1915 e il 1918. Il film di Valla è un documentario complesso, che cucina filmati d’archivio (provenienti dalla Cineteca del Friuli e dall’Istituto Luce), anche rari, con documenti originali appositamente sottolineati nelle parti essenziali, interviste ad esperti, artisti e storici, i quali mettono in discussione quelle versioni ufficiali che tendono a mitizzare e fossilizzare l’italiano sullo stereotipo dell’eroe audace, coraggioso, intrepido, indifferente alla morte e, quindi, anche alla vita. Il filo narrativo è, però, tenuto insieme da un concerto che due artisti, un chitarrista e una cantante, stanno organizzando riprendendo il repertorio della canzone popolare e tradizionale che ha raccontato la guerra. Su questo tornerò più avanti. Il film focalizza l’attenzione sul codice militare e sulla normativa che disciplinava il comportamento dei militari in guerra, davanti al nemico e anche lontano dal fronte.

Il film si apre snocciolando i numeri, conosciuti ma non troppo, di un conflitto il quale, quando è iniziato per gli italiani il 24 maggio 1915, ha coinvolto più di 4 milioni di uomini e a seguire le percentuali drammatiche del codice disciplinare che restituiscono una dimensione terribile del fenomeno: 1 soldato su 14 subì un procedimento penale, 1 su 24 fu processato come disertore; 15345 è il numero degli ergastoli comminati, 4028 le condanne a morte di cui 750 eseguite, circa 300 le esecuzioni sommarie. Altri dati ci dicono che furono circa 870 mila i militari denunciati, 470 mila per renitenza, 350 mila il numero dei processi celebrati, 170 mila le condanne, di cui 110 mila per diserzione e 220 mila le condanne a pene detentive. Il reato più diffuso nell’esercito italiano fu quello di diserzione: furono 2041 le diserzioni con passaggio al nemico, 9362 le diserzioni in presenza del nemico e ben 93618 le diserzioni non in presenza del nemico[4].

È importante la sottolineatura di Bruna Bianchi, storica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che fa notare come la disciplina di guerra, durissima ovunque, fosse ancora più dura per gli italiani, tanto che, nonostante il minor numero di mobilitati rispetto a Francia e Inghilterra e con un anno di guerra in meno, le condanne a morte degli italiani furono maggiori rispetto alle altre nazioni. Il clima emotivo del comportamento dei soldati è scandito dall’articolo 7 delle norme per il combattimento del 1913: «Chi nel combattimento con parole o con grida o con atti pusillanimi o con rifiuto di obbedienza influisca dannosamente sull’animo dei compagni e degli inferiori, dev’essere immediatamente passato per le armi da qualunque ufficiale si trovi presente». Ogni forma di dissenso, che ovviamente potesse influire sulla stato emotivo del soldato, poteva condurre alla morte. Nonostante ciò la Grande Guerra è stata un’esperienza così traumatica che non ha impedito a fuggiaschi, ammutinati, disertori, rinnegati, codardi e vigliacchi, imboscati, renitenti, insubordinati, pacifisti, obiettori di coscienza, ribelli, rivoltosi, pusillanimi, traditori e sovversivi di rappresentare il proprio dissenso. Eppure altrove le situazioni erano diverse: per esempio in Gran Bretagna era contemplata e riconosciuta l’obiezione di coscienza, mentre in Italia gli obiettori venivano internati in manicomio.

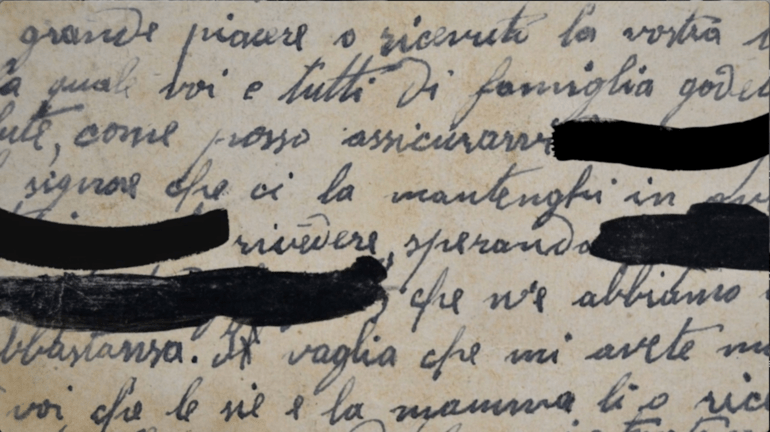

Anche la consapevolezza che abbiamo del disertore deve essere più articolata. Il vocabolario Treccani lo definisce “Soldato che in pace o in guerra abbandona il suo reparto o non vi rientra (dopo un permesso, una licenza, una missione)”. Una definizione che non può fare i conti con la realtà che, invece, ci presenta una complessa casistica di ragioni e contesti, di fatti e situazioni che ci costringono a fuggire dai luoghi comuni e a cercare di comprendere cosa c’è dietro. È vero che il codice militare non guarda ai soldati come persone, ma come macchine per uccidere, ma il film di Valla ci racconta e presenta diverse situazioni e contesti in cui si spezza non solo la facile equivalenza disertore = codardo, ma sfumano convinzioni e luoghi comuni. Si racconta, allora, dei disertori che, fuggiti dal fronte, cercavano e trovavano spesso rifugio nelle campagne con la protezione dei contadini. Oppure soldati dei due fronti avversi, i quali in più occasioni solidarizzavano, per esempio durante il Natale, oppure si scambiavano cognac e tabacco. Il tempo sottratto all’aggressione era usato per riacquistare “umanità”: scrivere, rilassarsi, parlare, leggere. Pensare che gli uomini potessero stare in trincea vivendo costantemente nel disprezzo del pericolo e nel mito dell’eroe è quanto di più stupido e lontano dalla realtà. I filmati di archivio ci mostrano invece uomini prevalentemente impegnati in spostamenti o in momenti di riposo o di vigile attesa. La quotidianità era fatta di fatica e difficoltà che stremavano gli uomini, per cui la stanchezza, le condizioni di vita difficili (freddo, pioggia, neve, fango, mangiare poco e male) non rafforzavano certamente l’animo di un soldato che, spesso, non aveva motivazioni o era persino convinto di combattere una guerra che non lo riguardava. In un contesto di questo tipo un atteggiamento dissidente o problematico poteva essere facilmente contagioso. La parte dedicata dal film alla censura della corrispondenza, che cancellava le parti scritte imputate con tratti di penna nera, serviva proprio ad identificare gli elementi che, denigrando le operazioni di guerra o disprezzando l’autorità, potevano farsi promotori di atti di disobbedienza o diffondevano notizie diverse da quelle consentite dal ministero della guerra. Un controllo minuzioso e capillare che spostava peraltro energie dal conflitto al controllo poliziesco interno. Spesso con il nemico interno si è più spietati. E chi non aveva il coraggio di esprimere direttamente la propria dissidenza trovava la forza di mutilarsi o ferirsi per conquistare anche solo una pausa in più.

Gli scenari che consentono di approfondire il tema della disobbedienza sono sviluppati dal documentario secondo una impostazione che vuole articolare lo sguardo sul fatto storico per sottrarlo all’etica militare (centrata, come sappiamo, sui valori del dovere, della disciplina, dell’onore, della fedeltà, della lealtà e del coraggio, che inevitabilmente si impongono sull’orizzonte extraumano del conflitto). Fredo Valla compie, così, un viaggio sensibile su alcuni fatti e aspetti che aprono finestre e diventano punti di vista obliqui rispetto alla frontalità unilaterale dell’immagine ufficiale. Mi sembra spiazzante pertanto lo spazio che il regista ha voluto ritagliare per restituire lo sforzo profuso dal pronipote dell’alpino Silvio Ortis, Mario Flora, il quale da quasi 30 anni lavora per ottenere la “riabilitazione” ufficiale[5] di quattro alpini fucilati a Cercivento, in Carnia. Con Silvio Ortis morirono in quel 1° luglio del 1916 Giovanni Battista Corradazzi, Basilio Matiz e Angelo Massaro, alpini dell’8° Reggimento, 109ma Compagnia, che furono condannati a morte per rivolta e diserzione. Quel giorno, il capitano Cioffi diede al plotone l’ordine di attaccare le postazioni austriache in pieno giorno, uscendo allo scoperto per un lento e difficile tragitto sotto il tiro delle mitragliatrici. Ortis si fece portavoce dei suoi soldati e non obbedirono all’ordine, non per un atteggiamento rivoltoso, ma perché era un vero e proprio suicidio. Ortis e i suoi invece proposero all’ufficiale di attendere la notte, quando la nebbia, che in quelle sere saliva spesso, avrebbe protetto i soldati e offerto delle possibilità di successo. Per tutta risposta il capitano, uomo accecato dal mito del generale Cadorna, il grande macellaio della Grande Guerra, fece portare i quattro in paese e, dopo un processo sommario, li fece fucilare tre giorni dopo, “per dare l’esempio”. Nel marzo 1990 il pronipote di Ortis avanzò alla Corte militare d’appello l’istanza di riabilitazione allegando documenti raccolti in un lavoro lungo e faticoso. La risposta, da Roma, fu incredibile quanto trasparente della statura della Corte: “istanza inammissibile, perché manca la firma dell’interessato”, cioè del morto. Il fatto raccontato da Valla dimostra che ancora oggi, a distanza di tanti anni da quei fatti, il mondo militare non riesce ancora a fare i conti con i propri errori e ripete ottusamente quella cieca stupidità di Cioffi, che allora ebbe anche un risvolto che oggi definiremmo criminale. Questo fatto, inoltre, mette in evidenza come dietro la parola diserzione si nascondano motivazioni e storie molto diversi. È del tutto evidente che i quattro alpini non erano disertori, ma il semplice rifiutare di eseguire un comando per invocare una strategia più efficace e meno rischiosa, era considerato rivolta e quindi un atto eversivo.

Ma la follia della guerra ha tra i suoi protagonisti anche la megalomania di Gabriele D’Annunzio, che istigò il maggiore Giovanni Randaccio, che comandava il 77° Battaglione “Toscana”, ad un’impresa suicida per lo stesso maggiore alla fine del maggio 1917, solo per mettere la bandiera italiana sul castello di Duino, che avrebbe dovuto, nella sgangherata immaginazione di D’Annunzio, eccitare i triestini alla rivolta, anche se da Trieste non si può vedere tale castello. Un’impresa puramente propagandistica, com’era nello stile del poeta interventista, che ha esposto i soldati italiani al facile tiro di fuoco austriaco. Un disastro prevedibile che, però, spinse lo stesso scrittore, infuriatosi subito per l’insuccesso, a ordinare di sparare sugli stessi soldati italiani, i quali, in parte, si arresero al nemico e, in parte, si ammutinarono. Un altro episodio emblematico accadde nell’estate del 1917: la Brigata Catanzaro si trovava a Santa Maria La Longa quando arrivò la notizia che doveva tornare subito in prima linea. La sera del 15 luglio scoppia la rivolta: le licenze erano state soppresse e i soldati, tutti meridionali, stremati dopo un lungo periodo passato in trincea, ritenevano di aver il diritto di tornare a casa. Arrivarono i carabinieri e tutto parve risolto, quando alle quattro di notte la 6ª del 142° si ammutina e si asserraglia con le mitragliatrici. Ci furono scontri a fuoco con diversi morti, e, alle sei del mattino, finì tutto con i primi arresti. Furono fucilati 28 militari e arrestati 123 soldati. Alcune fucilazioni furono eseguite subito e le altre successivamente, facendo ricorso al criminale metodo della decimazione (metodo usato in caso di ammutinamenti e rivolte collettive): non potendo individuare tutti i responsabili si sceglievano i soggetti da fucilare uno ogni dieci soldati contati. E siccome la logica del dare l’esempio era la logica principe, furono fucilati anche dei soldati che non erano presenti la notte della rivolta.

Tra gli episodi che rasentano l’assurdo, il film racconta anche quello che ha visto come protagonista l’artigliere di Castelfidardo Alessandro Ruffini. Il giovane è uno dei tanti soldati, stremati e demoralizzati, che sfilano, durante la ritirata dalla Carnia provocata dal disastro di Caporetto, nei pressi di Noventa Padovana. Ruffini ha la sfortuna di incrociare le attenzioni del generale Andrea Graziani, passato alla storia come il “generale fucilatore”. Ruffini non si toglie il sigaro dalla bocca al passaggio del superiore, il quale ritiene il fatto un grave atto di insubordinazione e dopo un pesante pestaggio ne ordina l’immediata fucilazione[6].

Il film di Fredo Valla mette insieme questi frammenti con il proposito di mostrare l’impossibilità di schematizzare il fenomeno della disobbedienza e anche per sottolineare la necessità di capire, analizzare a fondo e mostrare come questi aspetti rimasti nell’ombra hanno bisogno di uscire allo scoperto per dare un’ulteriore verità alla sostanza storica del conflitto. Questa è in parte messa a fuoco dal regista con il filo rosso che ci accompagna in questo viaggio. Tale filo è dato, come scrivevo prima, dall’idea di un concerto che due artisti, la cantante goriziana Gabriella Gabrielli e il chitarrista Diego Todesco, stanno preparando e che si realizzerà, sulle note del canto anarchico “O Gorizia tu sei maledetta”, in un teatro completamente vuoto. Questo aspetto, che inserisce una chiave di lettura importante in un film costruito con materiali d’archivio – e che, quindi, muove dall’idea di affidarsi alla verità intrinseca delle immagini, dei documenti e dei racconti – inserisce uno sguardo contemporaneo e attuale che induce valutazioni e interpretazioni legate al significato della memoria e dello sforzo che l’arte fa per non dimenticare. Il pericolo oggi è che non ci sia più tempo per l’ascolto e la memoria e, nel sottolineare il pericolo, richiama tutti a un compito di risignificazione. Perché il significato del lavoro della memoria storica sta non solo nella immediatezza del dato storico, ma anche nella mediatezza dei fatti rispetto ai valori fondanti delle nostre istituzioni – non solo lo Stato Democratico, ma le idee di conoscenza e sapere democratici, di cultura democratica, e così via, nate anche in forza di ciò che è succeduto a quei fatti del 1915-18. Allora comprendiamo come il “Non ne parliamo di questa guerra” espresso dal titolo significa non certo indurre a chiudere gli archivi – e come potrebbe essere così per un film che invece esiste perché si è cercato di aprire e squadernare insieme al nascosto anche la polvere depositata dal tempo – quanto piuttosto a contrastare un atteggiamento di rimozione sempre più diffuso (peraltro complementare al negazionismo caratterizzante l’aberrante attività di alcuni presunti storici che si agitano sul Novecento) con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto nelle scuole e nelle arti. Un film quindi “utile”, come ha sottolineato lo stesso Fredo Valla in alcune interviste, e io aggiungerei “necessario”. Questa contemporaneità dello sguardo è, peraltro, accennata anche in un altro momento del film, quando il regista rispolvera la “rivolta del pane” del 1917 che interessò l’antico quartiere proletario di Torino chiamato “Barriera di Milano”, dove si riusciva a mangiare solo pane nero fatto con l’aggiunta di segatura. La rivolta, che vide protagoniste le donne, si trasformò in sollevazione contro la guerra. Ed erano le donne che nel Polesine aiutavano i disertori a nascondersi. Oggi in quel quartiere trovano riparo immigrati clandestini e homeless, al riparo di un guerra fatta di guerre da cui fuggono gli stranieri, i disertori di oggi.

NOTE

| 1. | ↑ | Lo scrive Giuseppe Ghigi, autore di un bel volume pubblicato da Rubettino nel 2014, Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande guerra. |

| 2. | ↑ | Regista e sceneggiatore originario di Sampeyre, in provincia di Cuneo, Fredo Valla, come anche il compagno di viaggio Giorgio Diritti, si è formato a Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi e ha lavorato successivamente con Pupi Avati per TV2000. Ha realizzato diversi documentari dedicati a fatti storici poco noti al grande pubblico, come Medusa – Storie di uomini sul fondo del 2009 o, più spesso, alle amate valli occitane e alla loro cultura antica (Valades ousitanes del 1997 e E i a lo solelh – François Fontan e la descuberta de l’Occitania del 1999). Con Giorgio Diritti, ha lavorato alla sceneggiatura de Il vento fa il suo giro (2005) e di Un giorno devi andare (2013). Sempre con Diritti ha fondato una Scuola di Cinema a Ostana (CN), L’Aura. |

| 3. | ↑ | Il film è prodotto da Nefertiti e distribuito dall’Istituto Luce |

| 4. | ↑ | La contabilità della guerra non mette in conto altri effetti drammatici come le innumerevoli disabilità e in particolare la follia. Un bel film documentario di Enrico Verra di qualche anno fa, Scemi di guerra, ha ricostruito le dolorose tappe che portarono migliaia di soldati durante il primo conflitto mondiale ad affrontare il calvario della malattia mentale, dopo quello delle trincee, degli assalti, dei gas e dei bombardamenti. Le allucinazioni, le disfunzioni motorie e la perdita di sé, nella forma inedita dello shock da combattimento, tormentarono gli uomini di tutti gli eserciti impegnati in battaglia. I malati, accusati di codardia e di tradimento dagli Stati Maggiori, venivano perlopiù rispediti al fronte dai medici militari a forza di scosse elettriche e terapie ipnotiche e reagivano sprofondando ancor di più negli abissi della pazzia, come ammutoliti e dimenticati relitti della storia. Nel film di Valla, come nel film di Verra, sono presenti anche alcuni documenti filmati di Camillo Negro, professore di neurologia all’Università di Torino, che fu un pioniere della “cinematografia scientifica”. Tra il 1906 e il 1918, con l’aiuto del suo assistente Giuseppe Roasenda, Negro fece riprendere a scopi didattici alcuni dei suoi pazienti da Roberto Omegna, uno dei più importanti operatori italiani di quegli anni. Negli anni del conflitto portò avanti il suo progetto di cinematografia scientifica all’Ospedale Militare di Torino, documentando sindromi di guerra nei soldati. |

| 5. | ↑ | Si può parlare di riabilitazione anche se si tratta di morti, perché l’intento di Mario Flora è cancellare il segno del “disonore” dalla memoria del parente. Quindi anche se la riabilitazione non cancella la pena – perché di pena di morte si trattava -, cancella le pene che possiamo definire “accessorie”, legate alla condanna, cioè l’onta, il disonore di essere definiti per l’eternità “codardi”. |

| 6. | ↑ | Graziani spiegò successivamente: «Valutai tutta la gravità di quella sfida verso un generale, valutai la necessità di dare subito un esempio terribile atto a persuadere tutti i duecentomila sbandati che da quel momento vi era una forza superiore alla loro anarchia». Graziani si sentiva interprete del metodo Cadorna il quale vedeva nella esecuzione sommaria il modo di seminare il terrore per mettere in riga un esercito indisciplinato e poco coraggioso. |

Antonello Zanda (Cagliari 1959), è il direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari. Scrittore e critico, ha pubblicato saggi di letteratura, antropologia, filosofia, arti figurative e cinema. È giornalista pubblicista e collabora con numerose riviste di settore.

Scheda del film e approfondimenti