“Le parole del padre”: il crinale di Fredo Valla

Agosto 29, 2025

“Le parole del padre”: il crinale di Fredo Valla

di Andrea Fantino

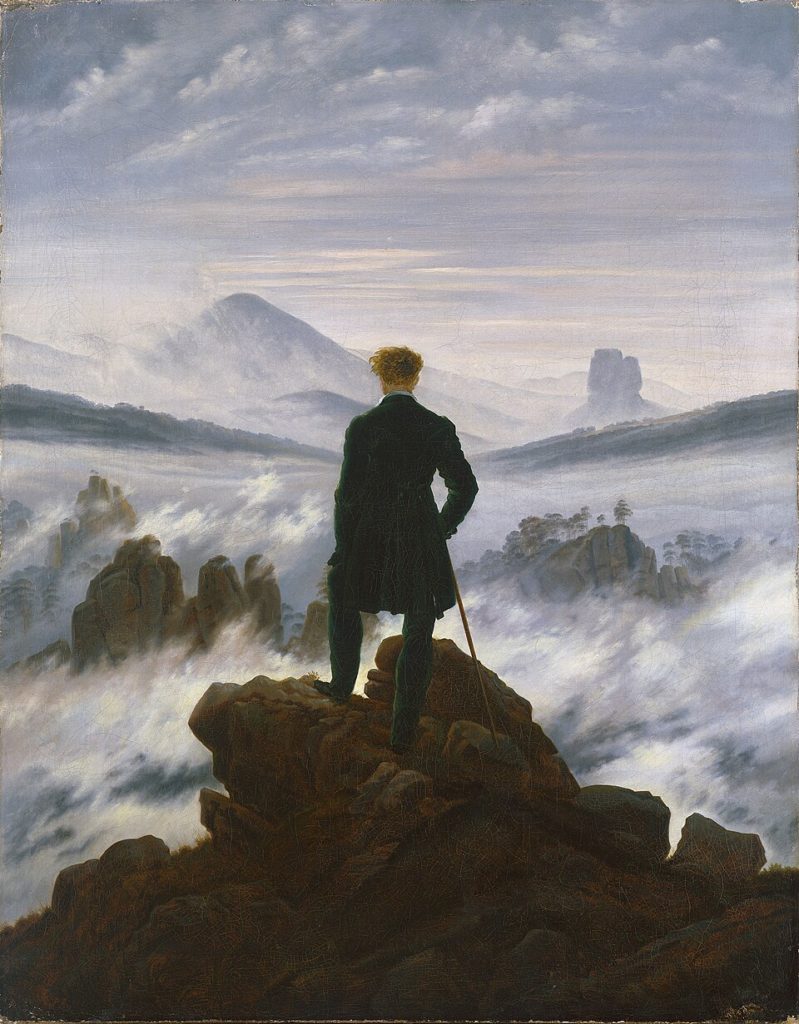

Se c’è un’immagine che mi torna in mente ogni volta che penso a “Le parole del padre” di Fredo Valla o meglio se c’era un’immagine che continuava a tornarmi in mente ogni volta che leggevo le sue pagine, ecco, quell’immagine è semplice e forte, nella sua essenza e nella sua epicità, forma e sostanza che si abbracciano e quasi ti abbagliano nella loro nitidezza: Fredo è su un crinale montano, alto, il cielo è sgombro di nuvole e il sole sta scendendo, una scia di rosso si mischia al blu, la figura di Fredo è quella di un uomo quasi controluce, una figura nera, di fatto una silhouette. È in piedi, saldo, e guarda oltre. Vestito del suo nero preferito, mira all’orizzonte e lentamente attraversa lo spazio con lo sguardo. Forse ha un cappello in testa o forse se lo è appena tolto e lo tiene in mano, forse ha anche un bastone con sé. La sua immagine ora mi rievoca il “Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich e mi chiedo se non è un caso che queste due immagini ora mi rimbalzino in testa e un po’ si rincorrano. C’è contemplazione nelle due, c’è lo spirito del romanticismo, l’esplorazione e l’avventura, c’è il bello che diventa sublime, c’è l’autoriflessione, il respiro che unisce il percorso alla meta. Una forma di solitudine utile al pensiero, e rivolta al mondo che si guarda e si abita.

È tutto questo il libro di Fredo. Frammenti, dice lui. Sono schegge, dicono altri. Sono parti di una vita, pezzi di mosaico che sembrano ritrarre l’autore nella sua completezza e allo stesso tempo continuano a suggerirti di andare oltre, perché non è con quella pagina che si confina una vita, una biografia, un’anima. Umilmente Fredo raccoglie quel che ha scritto e ha pensato in tanti anni e non sembra accorgersi che quando si raggiunge un punto all’orizzonte non si può fare a meno di andare avanti, perché la curiosità e il suo impegno nel tempo e nei mondi che ha conosciuto finiscono per contagiare il lettore, finiscono per renderlo avido di qualche storia in più. I punti che vede il lettore sono gli stessi punti che Fredo vede dal crinale. Sono mete, certo, ma il più delle volte sono mondi, vicini e lontani. Un intellettuale ha il raro pregio di offrire una visione alla comunità che abita, la comunità nativa che via via può estendersi fino a includere chi appartiene alla grande famiglia dell’umanità. Il Fredo intellettuale non solo regala visioni del mondo, ma è capace di connettere quei puntini, ed è forse lì che trovo il perché di un Fredo Valla posto su un crinale montano. Perché è da lì che Fredo riesce ad unire i puntini, anche quando sono molto lontani tra loro. Vede elementi comuni e differenze, e traccia una linea, a volte più linee, che tutte insieme si intrecciano e regalano un ordito vivace nei colori e insieme rigoroso, solido, resistente. Da Sampeyre e Ostana alla foresta amazzonica, dai Pirenei occitani ai fiumi russi, dai Balcani alle nebbie padane, ogni spazio prende il suo senso ed entra prima nel tempo, e poi nella Storia. Da quel crinale Fredo vede il tempo. Non lo vede scorrere come un fiume innavigabile. Non lo vede minaccioso, o inquieto, pericoloso. Osserva quel fiume dall’alto, senza timore, e insieme sembra essere a riva, pronto a costruire una zattera e a salirci sopra, un po’ come fa il protagonista di uno dei suoi film preferiti, “Aguirre – Furore di Dio” di Werner Herzog. Fredo può salire sulla zattera ma non va alla ricerca dell’oro, non è uno dei conquistadores pronto a uccidere chi è diverso per il semplice fatto che è Altro. Fredo ha la sua zattera ed è una zattera che unisce l’antropologia all’eresia. “Le strade della civiltà” – la raccolta di storie con cui il maestro Serge Bertino lo ha introdotto alla ricerca e alla scrittura – incontrano il catarismo e il valdismo, dalla Bulgaria a Montségur alla Valle Pellice. L’amore per le storie e le tradizioni dei popoli – che porta dalla “sua” Baìo di Sampeyre alla festa di Boi Bumba nella città di Parintins in Brasile – incontra il pensiero ai margini, politico, libero e visionario dei maestri Gustavo Malan e Francois Fontan. Il suo essere cittadino di montagna (cittadino in quanto detentore di diritti e doveri) lo porta a credere fino in fondo in una storia, quella de “Il vento fa il suo giro” che ha qualcosa di eretico e antropologico fin nella sua scrittura, con una riflessione sull’accoglienza dello straniero in una comunità, con l’approfondimento lucido delle tante dinamiche comunitarie spesso malcelate, con il desiderio di portare a termine un film che non doveva interessare nessuno perché “un film sulle capre”. Un film che rischiava di stare nell’ennesimo cassetto dei progetti non portati a termine se non avesse preso la strada dell’amicizia con Giorgio Diritti, quella relazione sodale e artistica maturata negli anni, capace di accogliere nella sua grandezza la lezione del maestro Ermanno Olmi per poi – qui sì in un modo eretico e indipendente – intraprendere un proprio progetto andando oltre le relazioni vescovili e cardinalizie che, accennate da Fredo con tenera comprensione e divertita ironia, intrappolavano alcuni autori di fronte al “Papa” fondatore di Ipotesi Cinema a Bassano del Grappa.

A Sao Pedro, Brasile, sul Rio Andirà, due giorni di barca da Manaus, ha del comico la fobia dei ragni che si impadronisce dei due amici registi e sceneggiatori, ospiti di una capanna in una notte insonne, passata a eliminare vedove nere con il piede del cavalletto fotografico. Lo strumento professionale, tecnico, al servizio della quotidianità. Un episodio inserito in un taccuino ricco di analisi, vivace nelle sue interpretazioni, curioso, un reportage/diario di vita in Amazzonia che è anche diario etnografico: la penna di Fredo è abile nel descrivere l’ambiente, le abitudini, le peculiarità culturali, le esigenze della comunità senza correre il rischio di oggettivizzare ma anzi esplicitando il proprio sguardo e il proprio posizionamento rispetto agli eventi e agli incontri, alla società che si attraversa.

Fredo è sulla riva e sa che la corrente può andare più o meno veloce, sa – lo ripete spesso – che la Storia a volte può accelerare, che esistono sinergie e condizioni, combinazioni di variabili uniche che possono dare una spinta alla velocità e al susseguirsi degli eventi storici, alla zattera che trasporta i propri sogni, i propri ideali, le proprie speranze. Dal crinale in Valle Po, di fronte al Monviso, Fredo immagina l’Occitania, quella “finestra sul mondo” che gli ha cambiato la vita e dice a sé stesso “sono ancora qui a parlare e a scrivere di Occitania. A credere in un risorgimento occitano”. Le correnti della Storia cambiano ma la causa di una vita rimane, si trasforma in attivismo e arte, e diventa strumento e lente per osservare altri mondi lontani, come detto, ma anche per resistere, dal basso e dai margini eretici (ricordando che è eretico colui che sceglie), all’inclemente omogeneizzazione, a quell’escavatore del mercato e dello spirito conformista che vorrebbe livellare le cime, i pendii, le valli che Fredo vede dal suo crinale. Fredo non vuole appiattire la terra, anzi, ne ama le irregolarità, le sporgenze, le singolarità. Le ama così tanto che ama essere ponte tra queste cime, ancora una volta unisce i puntini, e non si può non rilevare la sua abilità nel costruire i ponti, linee che vogliono superare le faziosità interne ai movimenti politici e culturali, linee che tentano di liberare chi è costretto dalle rigidità del politicamente corretto, dalle rigidità delle regole accademiche, delle condizioni produttive e burocratiche. In questi casi lo sguardo di Fredo sembra volare e farsi mediatore, quando gli è possibile. È per questo che Fredo sta là sul crinale, perché da là può osservare il territorio, scegliere il punto che più desidera e volare in quella direzione, per immergersi in fondo a quel contesto e risalire solo quando sente che ha toccato il fondo, quando sente che la ricerca è esaustiva, quando non c’è più niente da scavare. “Bogre. La grande eresia europea” è il risultato di questo approccio, un’infinita competenza storica, la necessità di fare memoria e la capacità di unire la storia laddove è stata strappata, laddove l’eresia è stata massacrata. L’immagine che segue, un lampo tra le righe di “Le parole del padre”, è quella di Nadin, che “trovò il corpo del figlio, un anno dopo la fucilazione e dopo aver disseppellito una quarantina cadaveri”. La storia è quella di Nadinot, figlio di Nadin, giustiziato dai partigiani, una di quelle storie che Fredo ha raccolto negli anni, e che è rimasta lì, un archivio pronto per essere narrato, che comprende un sopralluogo con una 8 mm che non può non fare gola a tutti gli amanti del montaggio e della memoria della resistenza. Fredo scava a lungo allo stesso modo di Nadin, a volte cerca anche verità e giustizia, e poi risale, come archeologo con un reperto, come sub, come le vite dentro al sottomarino che ha raccontato in “Medusa”. Quando risale in superficie guarda al futuro. Pensa alla vita sulle sue montagne e si chiede “Possibile che tutto ciò sia finito?”. “Potremo tornare”, sembra dire, “noi popoli delle montagne, a disegnare, a inventare il nostro futuro?” Le domande sono tutte pertinenti, da chi, proprio su quelle montagne, a Ostana, scrive “La notte guardo il cielo. Guardo con gli occhi di quel bambino che sono stato. Cerco le costellazioni, passo da una un’altra, seguo quei sentieri nel buio, fatti di linee e intrecci, che mio padre mi insegnò molti anni fa come un gioco”. Oggi quel bambino è diventato padre e ha scritto a suo figlio le sue lettere, le sue parole. Una raccolta di frammenti, dice. Il figlio potrà amarla quando il tempo lo dirà. Potrà mettersi sulla riva, e salire sulla zattera giusta, seguendo la corrente.

Il cielo continua ad avere gli stessi colori, forse Fredo Valla ora si è rimesso il cappello in testa, lassù sul crinale. Dal basso, dalle valli, o laggiù, dall’orizzonte, sembra salire, quasi come un coro, un sentimento di gratitudine che tutti gli dobbiamo, in un modo o nell’altro, e che non può non scaturire dalla lettura di questo libro. L’immagine è la stessa, c’è la silhouette, il cielo ha il blu e il rosso. Ma a me ora si è insinuata un’altra immagine, e prevale, come un’interruzione fondamentale e necessaria. Fredo e Giorgio sono all’aeroporto di Cagliari, una tappa del loro viaggio, e lì l’idea della Scuola di Cinema di Ostana diventa un’idea concreta. In quel momento Fredo non poteva saperlo, ma è cambiata anche la mia vita. Nello stesso modo in cui è cambiata la sua di vita, ogni qualvolta ha incontrato e riconosciuto un maestro. Grazie Fredo.