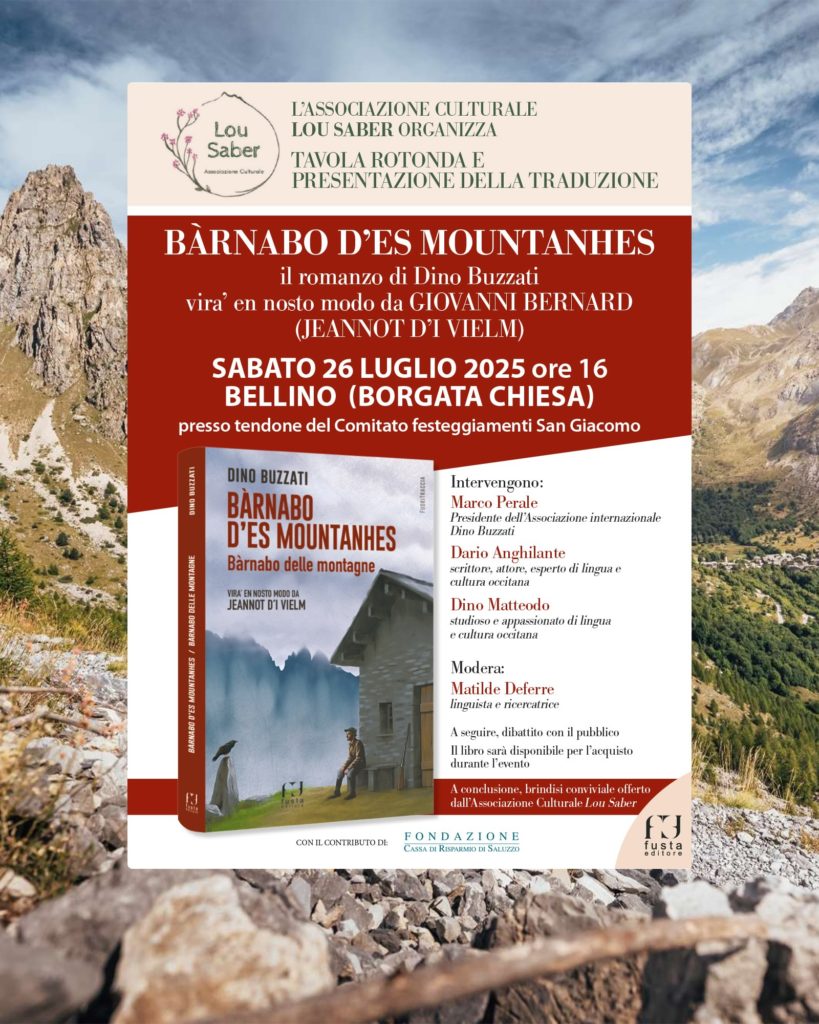

“Barnabo d’es mountanhes” di Dino Buzzati, tradotto in occitano

Agosto 27, 2025

Barnabo d’es mountanhes – Barnabo delle montagne di Dino Buzzati, tradotto in occitano da Jano di Vielm (Giovanni Bernard). Edizioni Fusta.

Jano di Vielm, fu tra gli autori più prolifici delle Valli occitane. Suo il romanzo “Steve” di alcuni decenni fa, e “Lou Saber” dizionario enciclopedico dell’occitano di Blins (Bellino – Val Varaita).

Il figlio ha rispolverato un suo lavoro rimasto inedito: la traduzione del libro di Buzzati.

A Barnabo delle montagne si rifà il film del regista Mario Brenta del 1994, che esordì al Festival di Cannes.

A Brenta, caro amico e maestro, ho chiesto una riflessione sul film e sul romanzo di Buzzati.

BARNABO DELLE MONTAGNE

Verso un’ecologia della coscienza

Se la nostra vita può essere intesa come un insieme articolato ed organico di atti di coscienza, vi sono momenti dell’esistenza attraverso i quali non possiamo non passare. Il passaggio dalla giovinezza alla maturità è senz’altro uno di questi momenti.

Il passaggio dalla giovinezza alla maturità è senz’altro uno di questi momenti.

Spesso questo passaggio è caratterizzato dalla fine del sogno, inteso come volontà narcisistica di dominio sul mondo che scaturisce dalla constatazione (altrettanto spesso negata a livello di coscienza) della propria impossibilità di arrivare ad una comprensione (e di conseguenza dominio e possesso) del mondo stesso. Il sogno diventa allora il momento costitutivo di un mondo parallelo del quale e nel quale noi ci poniamo come creatori e padroni, soprattutto se di sogno ad occhi aperti si tratta. Ma perché questo mondo parallelo possa adempiere fino in fondo alla propria funzione surrettizia (in modo, quindi, da non sembrare tale), deve porsi necessariamente come copia quanto più possibile conforme del mondo reale. Ecco perché allora il confine tra realtà e immaginario si fa sempre più incerto e sottile sino a portarci, a volte, a confondere, ad equivocare una realtà con l’altra. E questo, credo, è il significato profondo racchiuso in Barnabo delle montagne; il suo senso ultimo anche se, di fatto, ne costituisce invece la premessa, il principio scatenante, il motore della storia.

A poco più di vent’anni – età in cui, bene o male, ci si affaccia sul mondo degli adulti – Barnabo sogna di diventare un eroe. Figura mitica, quella dell’eroe, che esce dall’anonima condivisione dell’esistente dei comuni mortali per elevarsi verso la divinità e congiungersi con essa. Processo di elevazione che può compiersi solo a patto della rinuncia da parte dell’eroe alla sua natura umana, rinuncia che non può avvenire che attraverso la morte (simbolica o reale) dell’eroe stesso. Reale nel caso di Darrìo, ucciso dai contrabbandieri che è riuscito a snidare dal loro nascondiglio; simbolica nel caso di Barnabo che sogna di riuscire nell’impresa fallita da Darrìo e, con questo, vendicarne la morte. Perché vendicare la morte dell’eroe significa acquisire lo status ancora più elevato di super-eroe. Come si vede, la posta in gioco è ancora più alta. Arruolandosi nel corpo dei guardaboschi, Barnabo sceglie la via militare all’eroismo: una via che comporta l’osservanza di regole ben più ferree e severe di quelle della vita civile e il rischio che la morte, passaggio irrinunciabile per trasmigrare dall’umano al divino, sia di fatto non la morte simbolica ma quella reale.

E’ proprio per questo suo aver osato troppo che Barnabo fallisce. Per non aver saputo conciliare pensiero e azione, desiderio e realtà, per non aver saputo agire in conformità delle regole che si è scelto, Barnabo cade. E la caduta è tanto più dolorosa quanto più in alto si era spinta la sua immaginazione, il suo sogno. L’atto di viltà, consumato proprio quando si è trovato a portata di mano l’occasione così a lungo attesa e invocata per poter dimostrare il proprio eroismo, rivela improvvisamente e impietosamente la piccolezza di Barnabo, il suo essere vergognosamente inadeguato al compito che si è scelto. Secondo il rigido codice militare, viene allontanato dal corpo dei guardaboschi e costretto all’esilio.

La caduta si compie con un passaggio inaspettato dalla montagna alla pianura, alla campagna dove Barnabo, dismessi i panni del guardiabioschi, si ritrova contadino. Passaggio che sostituisce al crollo dell’illusione del futuro la concretezza del presente, al mondo vagheggiato dell’eroismo militare quello del duro lavoro dei campi. Sono tre figure di donna (assenti nel libro ma presenti nel film) ad aprirgli gli occhi sulla realtà. Tre donne che si propongono come figure guida alla resurrezione di Barnabo e che personificano le tre età attraverso cui Barnabo dovrà obbligatoriamente passare: la vedova, ovvero il presente, che gli si affianca nella condivisione della sofferenza della perdita; l’anziana, ovvero la madre, la necessaria regressione nel passato da cui prenderà le mosse la via di risalita verso il futuro, verso la rinascita di Barnabo, rappresentata dalla bambina. Un quarto personaggio, la cornacchia, che sta a simboleggiare la colpa e la sua elaborazione, accompagna Barnabo nel suo percorso di redenzione come l’ombra lunga di un passato che attende il momento del riscatto. E’ quanto resta della montagna ormai lontana, del ricordo delle pareti di roccia che si perdono nelle nuvole e che chiudono il segreto della visione ad ogni possibile sguardo. Ma forse, al di là di quelle cime oltre a cui Barnabo non è riuscito a guardare, c’è lo stesso vuoto, lo stesso nulla che si intuisce dietro l’argine muto del fiume che, nella sua apparente chiusura, sembra rinviare all’infinito l’orizzonte piatto della campagna. Perché forse nulla è dato da scoprire all’uomo, nulla che possa andare oltre la coscienza di sé, in quanto mistero della propria esistenza nel mistero dell’esistenza del mondo.

Ecco allora il tempo dell’attesa che si perpetua, nel trascorrere del futuro verso il passato, attraverso l’immobilità di un presente avvertito come eterno. Ecco allora lo spessore del tempo. Non il tempo significato ma il tempo percepito nel suo unico possibile spazio reale, quello irripetibile della nostra interiorità. Nel vivere la vita come tensione temporale – quella del futuro verso il passato, appunto – bisogna saper accettare non solo che questa tensione si attui nel suo trascorrere attraverso il presente ma, soprattutto, che ciò avvenga secondo le sue regole attuali e reali e non secondo le regole ipotetiche di un futuro soltanto immaginato.

E qui sta la ragione del fallimento di Barnabo: l’avere anteposto la rappresentazione del reale al suo effettivo accadere. Ovvero: l’avere confuso la realtà reale con la realtà sognata. L’aver scelto di uscire dal mondo per collocarsi in quello parallelo dell’immaginario fa di Barnabo una figura schizofrenica che, all’emergere improvviso della realtà dei fatti, cade in pezzi sotto l’urto della devastante rivelazione della differenza tra ciò che pensa di essere e ciò che effettivamente è. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’occorrenza repentina del reale (l’apparizione improvvisa – e tanto attesa – dei contrabbandieri) viene a creare, attraverso la coincidenza tra il reale stesso e la sua rappresentazione (il riconoscimento di qualcosa di non ancora conosciuto), una sorta di corto circuito che non consente spazio alcuno alla riflessione, all’adeguamento cioè tra quanto immaginato e quanto effettivamente accaduto. Il solo tempo consentito è quello immediato dell’azione a cui Barnabo non sa far fronte se non con una sorta di paralisi panica che lo esclude di fatto e per sempre da quanto lungamente sognato. Ecco allora la ragione del lungo tempo del suo esilio: l’espiazione della colpa attraverso la riflessione maturata a partire dalla sua stessa rappresentazione. Tempo dell’esilio, tanto più lungo quanto più immediato è stato il manifestarsi di quella realtà che quell’esilio ha prodotto.

Il Barnabo che fa ritorno in montagna, dopo il perdono dei compagni e del suo comandante, è un Barnabo nuovo maturato nel tempo a causa del tempo. Ecco perché allora rifiuta l’occasione di riscatto che gli viene inaspettatamente offerta: vendicarsi e vendicare i compagni traditi uccidendo i contrabbandieri. Perché quell’occasione altro non sarebbe se non quanto previsto da una rappresentazione della realtà che ormai appartiene al passato, passato che il nuovo Barnabo ha ormai definitivamente lasciato alle proprie spalle. Il Barnabo maturato dall’esilio è un Barnabo che ormai ha scelto di vivere nel presente, in quel presente che rivela alla luce del giorno i segni che il tempo ha inciso sul suo volto come su quelli dei contrabbandieri che finalmente ora riesce a guardare negli occhi e vedere per quello che realmente sono:

In piena luce di sole, Barnabo li può distinguere bene. Hanno vestiti vecchi e stracciati, fucili di diversa forma. Magri e patiti in faccia. Il primo avrà sessant’anni con le spalle piuttosto curve. Non hanno l’espressione cattiva.

Questa è l’immagine che ne dà Buzzati.

Non sparando, non uccidendo i contrabbandieri, rinunciando alla vendetta Barnabo rinuncia all’eroismo militare scegliendo al suo posto l’eroismo civile, che ha appreso dalle donne attraverso la fatica del lavoro, dell’accettazione della vita e del mondo come realmente sono e non come vorremmo che fossero. Ciò che agli occhi della gente può apparire come una seconda definitiva sconfitta diviene in realtà la sua prima grande vittoria. Attraverso la rimozione della rappresentazione del male come qualcosa di esterno ed estraneo, i contrabbandieri vengono accettati come naturale specchio di quel lato oscuro che ad altri non appartiene se non a noi stessi. Ed è forse proprio questo lato oscuro ciò che ci è più proprio ed è più proprio al mondo ma che risulta, come il mondo appunto, così grande e incomprensibile che ci atterrisce. Ma se è davvero così allora anche il mondo potrebbe non esser visto più come qualcosa di estraneo, di totalmente altro, qualcosa da conquistare e sottomettere con la forza. Forse il modo migliore per comprendere questo nostro mondo è quello di accettare di esserne compresi, nella duplice accezione semantica del termine. Di riconoscere la reciproca appartenenza attraverso la cedevolezza dell’apertura empatica che ammette il paradosso del medesimo nel diverso; diverso dal quale e nel quale, a nostra volta, vogliamo essere riconosciuti e legittimati.

mario brenta